遺産整理(遺産承継)とは、亡くなられた方が残された財産や債務を整理し、相続人に適切に分配するための一連の手続きです。これには、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記、さらには税務申告などが含まれます。

遺産整理は、単なる財産の分配だけでなく、相続人同士の合意形成や各種公的手続きが伴うため、専門的な知識と丁寧な準備が必要です。

ここでは、遺産整理の基本的な流れと、必要な手続きを順を追って説明します。

このページの目次

遺産整理の基本的な流れ

1. 財産と債務の確認

遺産整理の最初のステップは、亡くなった方の財産と債務をすべて把握することです。これには、銀行口座の残高や不動産の所有状況、保険金、株式などの資産だけでなく、借金やローンなどの負債も含まれます。

預貯金や有価証券はもちろん、土地や建物といった不動産、さらには車や骨董品などの動産も対象になります。一方で、未払いの税金や各種ローンの残高も確認し、遺産の総額を明確にします。

2. 相続人の確定

次に、法定相続人を確定します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続権を持つ人物を確認します。

法定相続人は、配偶者や子どもが一般的ですが、場合によっては兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることもあります。相続人の確定は、遺産分割の前提となる重要なプロセスです。

3. 遺産分割協議

相続人全員で、遺産の分割方法について話し合います。被相続人が遺言を残している場合、その内容に基づいて分割が行われますが、遺言がない場合や、遺言内容に異議がある場合には相続人同士で協議を行い、合意に至る必要があります。

遺産分割の合意が成立したら、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の署名・押印を行います。遺産分割協議書は、遺産を正式に分配するための重要な書類となり、後々のトラブルを防ぐためにも必ず作成しておくべきです。

4. 相続手続きの実行

遺産分割協議が完了したら、実際に遺産の分配手続きを行います。預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記、有価証券の名義変更などを進めます。これらの手続きには、遺産分割協議書や戸籍謄本、印鑑証明書などの各種書類が必要になります。

特に不動産の場合、相続登記が必須となるため、司法書士に依頼することが一般的です。

5. 税務申告・納税

相続税が発生する場合には、相続開始から10ヶ月以内に申告・納税が必要です。相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」ですので、この金額を超える遺産がある場合は相続税申告が必要になります。

また、相続税のほかにも、所得税の準確定申告(被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得についての申告)や、各種の税務手続きが必要な場合もあります。

遺産整理に必要な手続きと書類

遺産整理をスムーズに進めるためには、以下のような書類や手続きを準備し、進めることが重要です。

必要な書類

戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで)

相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を揃える必要があります。

相続人全員の戸籍謄本

法定相続人が確定した後、その全員の戸籍謄本も必要です。

遺産分割協議書

相続人全員で合意した遺産の分割内容を記載した書類です。

不動産登記簿謄本

相続する不動産については、登記簿謄本が必要となります。

印鑑証明書

相続人全員の印鑑証明書が必要です。遺産分割協議書には、全員の実印を押印し、証明書を添付します。

相続税の申告書

相続税が発生する場合、税務署に提出するための申告書です。

必要な手続き

銀行口座の解約・名義変更

被相続人の預貯金口座は、銀行に届け出をして解約手続きを行います。銀行によって手続き内容が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

不動産の相続登記

相続した不動産については、法務局に相続登記の申請を行います。相続登記を怠ると、後々の売却や譲渡が困難になる場合があるため、早めに手続きを進めることが重要です。

相続税の申告・納税

相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。適切に申告・納税をしないと、延滞税やペナルティが科される可能性があるため、早めの対応が求められます。

専門家に依頼するメリット

遺産整理は多岐にわたる手続きが必要なため、相続人自身で全てを対応するのは大変なことが多いです。特に、法的な手続きや書類の準備、税務申告においては、専門知識が必要となる場合もあります。

そのため、司法書士や税理士、弁護士などの専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進み、トラブルを未然に防ぐことができます。

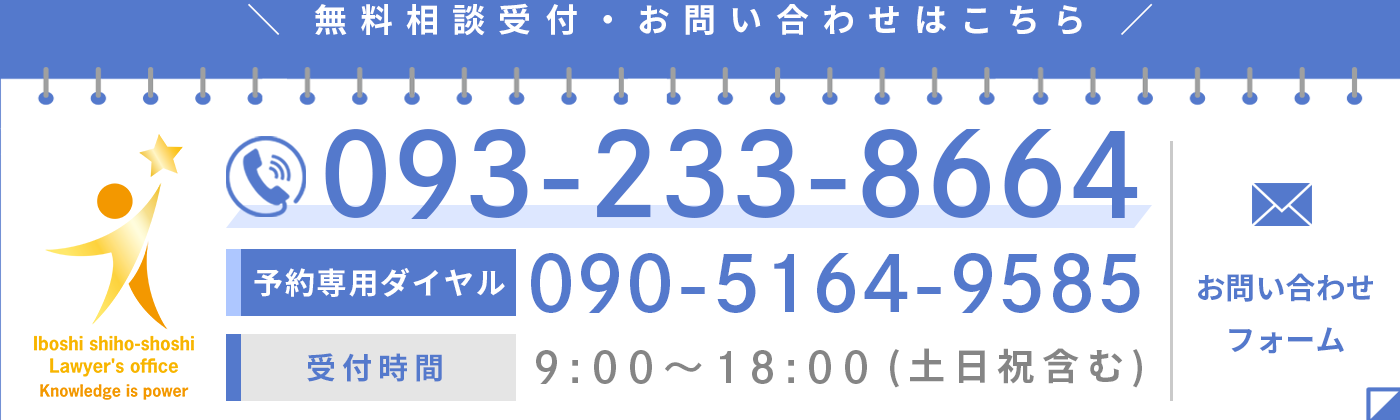

当事務所では、遺産整理に関するサポートを一括して行っております。初めての相続で不安を感じている方や、手続きに不慣れな方も、ぜひ安心してご相談ください。